Zu den vielen Entzauberungen des Erwachsenwerdens gehört der Gang zum Briefkasten. Statt Urlaubskarten von Freundinnen oder einem Zwanni von Oma liegt plötzlich Post vom Amt drin. Und die hat es in sich. Mit jedem Brief kommt kurz die Furcht hoch, etwas falsch gemacht zu haben. Und dann ist da noch der Frust darüber, wie diese Schreiben verfasst sind: Gesetzesparagraf mal Fachwort mal Schachtelsatz. Eine hochachtungsvolle Amtlichkeit, die kaum Verben kennt und noch weniger direkte Ansprache.

Dabei muss man verstehen, was Behördenpost von einem verlangt, um überhaupt seine Rechte wahrnehmen zu können – ob es nun darum geht, BAföG zu beantragen oder bei der Steuer zu viel gezahltes Geld zurückzubekommen. In demokratischer Hinsicht ist die Behördenkommunikation deshalb mindestens fragwürdig, findet Christine Möhrs. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und leitet am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache den Arbeitsbereich „Verständlichkeit von Verwaltungssprache“. „Behörden sollten sich bewusst sein, dass sie eine Barriere aufbauen und Menschen mit dem Beamtendeutsch ihre Rechte verwehren können“, sagt Möhrs. Und das betrifft einen Großteil der Bevölkerung: Wer nicht täglich mit Rechtssprache zu tun hat, sitzt ratlos vor den Briefen.

Die Behörden tun sich auch selbst keinen Gefallen, meint Matthias Kleindienst, Sprecher des Jobcenters in Nürnberg. „Der Kunde ruft uns dann an, weil er die Briefe nicht versteht, oder er schickt uns das Falsche.“ Zu komplexe Briefe bedeuten Mehrarbeit für die Ämter, also auch Steuergeld, das woanders nicht ausgegeben werden kann. Dabei sind die Bürgerinnen und Bürger laut einer Großbefragung des Statistischen Bundesamts mit ihren Behörden eigentlich zufrieden. Bemängelt werden vor allem die (fehlenden) Onlineangebote und die Verständlichkeit ihrer Schreiben.

Warum ist das so?

Dass Behördenbriefe so geschwollen formuliert sind, liege an ihrem historischen Erbe, erklärt Christine Möhrs. „Rechtssprache wollte ursprünglich ganz sicher eine Abgrenzung schaffen, damit nur eine kleine elitäre Gruppe sie versteht.“ (1) Heute wollen Behörden nahbarer sein, nur sprachlich klingen sie noch nach alten Zeiten. Andererseits sei da die Rechtssicherheit, sagt Möhrs. „Die hängt teils wie ein Damoklesschwert über dem Schriftverkehr der Ämter.“ Was Behörden mitteilen, muss rechtlich korrekt sein. Das ermutigt Mitarbeitende nicht gerade, sich von den Gesetzestexten zu lösen, um ihre Schreiben verständlicher oder sogar freundlicher zu machen.

Geht das nicht anders?

Allerdings gibt es kein Gesetz, das einer Behörde verbietet, ein Verb statt eines Nomens zu verwenden. Oder mal einen Punkt zu setzen. Eine Arbeitsgruppe mit Mitarbeitenden verschiedener Jobcenter hat daher begonnen, die mehr als 300 Vorlagen schrittweise sprachlich zu überarbeiten. (2) Ihr Anspruch: Die Schreiben sollen „in eine rechtssichere Sprache gegossen werden, die aber verständlich ist und die Leute direkt anspricht“, erklärt Matthias Kleindienst. Für den Anfang hat sich die Arbeitsgruppe das häufigste Schreiben vorgenommen (3) – und es erst mal umbenannt. „‚Aufforderung zur Mithilfe‘, das klingt eher nach ‚Strammgestanden!‘“, findet Kleindienst. Künftig soll es heißen: Wir brauchen Ihre Mithilfe. Wer Bürgergeld beantragt, soll nicht mehr im Befehlston angeblökt werden. (4)

Dass es sinnvoll ist, zunächst am Ton zu arbeiten, bekräftigt auch Christine Möhrs. Wenn sie Behörden Workshops für verständlichere Sprache gibt, stellt sie zuerst eine Frage in den Raum: Wie will ich als Behörde eigentlich rüberkommen? Im nächsten Schritt könne man dann etwa überlegen, was man in einem ersten Schreiben schon mitteilen muss – und was noch Zeit hat, weil es sonst wie eine Drohgebärde wirken kann.

„Ich hoffe vor jedem Blick in den Briefkasten, kein Behördenschreiben zu finden“, sagt Paul. Er ist 21 und macht gerade eine Ausbildung zum Elektroniker. Paul erinnert sich, dass er nach einem Umzug mal die Frist verpasst hat, in der er seine neue Adresse hätte anmelden müssen. Beim zuständigen Bürgerbüro sei ihm mit mehreren Tausend Euro Strafe gedroht worden. Drei Wochen habe er Angst gehabt, eine Zahlungsaufforderung im Briefkasten zu finden. Am Ende musste er nur ein geringes Bußgeld zahlen. Das hat Pauls Blick auf die Behörden geprägt. „Man muss doch nicht direkt mit dem Schlimmsten drohen. Gerade Ämter sollten wissen, dass solche Summen für manche die Existenz bedeuten.“

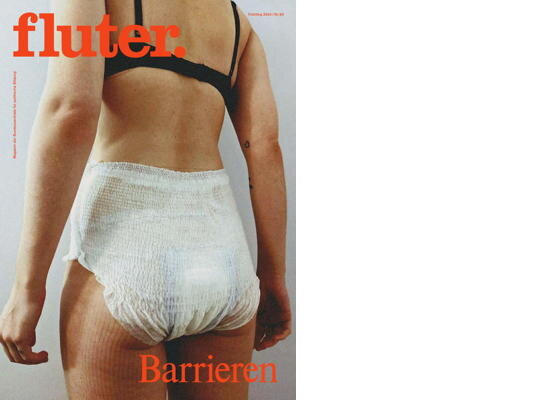

Dieser Text ist im fluter Nr. 90 „Barrieren“ erschienen

Um die Schreiben zu vereinfachen, könne man auf drei Ebenen ansetzen, erklärt Christine Möhrs.

· Da sei zum einen die Struktur des Schreibens: Steht die wichtigste Aussage am Anfang, oder ist sie irgendwo im vierten Absatz versteckt? Ballert der Brief direkt mit Gesetzesparagrafen um sich, oder dürfen die auch am Ende stehen?

· Auch an der Satzebene lässt sich arbeiten, das zeigen die neuen Schreiben der Arbeitsagentur. Die Arbeitsgruppe hat mehr Verben verwendet, Sätze vom Passiv ins Aktiv gesetzt und deutlich unterschieden, was die Arbeitsagentur tut und was der Briefempfänger zu tun hat. (5)

· Am schwierigsten sei es, die Wortebene zu ändern, sagt Möhrs. Fachbegriffe lassen sich aus rechtlichen Gründen oft nicht einfach ersetzen. Sie empfiehlt: Bei unbekannten Rechtsbegriffen einen Satz hinterherschieben, der erklärt, was der Begriff bedeutet und was zu tun ist.

Immerhin schicken die Behörden Briefe auch an Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Palwasha ist vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. In Afghanistan hat sie als Journalistin gearbeitet, bis es wegen der Taliban nicht mehr ging.

Hier büffelt die 28-Jährige Deutsch und will später als Dolmetscherin anderen Geflüchteten helfen. Sich im neuen Land zurechtzufinden und eine neue Sprache zu lernen findet sie anstrengend genug. Da sind die vielen Briefe vom Jobcenter zusätzlicher Stress. Lange Briefe seien das, seufzt Palwasha, mit noch längeren Fachbegriffen. Und alle nur auf Deutsch. Mittlerweile versucht sie, die Post allein zu beantworten. Anfangs ging das nur, weil sie Familie hat, die seit Jahren in Deutschland wohnt.

Anmerkungen

(1) Dass Amtsschreiben lesefeindlich sind, hat auch mit einem zweiten historischen Erbe zu tun: Mit Verwaltungsdokumenten wurde früher versucht, in die deutsche Sprache einzugreifen. Zum Beispiel um 1900, als manche fürchteten, das Deutsche könne durch die vielen Lehnwörter aus anderen Sprachen verkommen. Daher stehen in Behördenbriefen bis heute Antiquitäten wie Lichtbild (statt Foto), Kraftfahrzeug (Auto) oder Tanzlustbarkeit (feiern gehen).

(2) Eine Menge Papier. Insgesamt haben die Jobcenter 2023 knapp 52 Millionen Schreiben und Bescheide versandt.

(3) 2023 wurde der Antrag mehr als 7,5 Millionen Mal verschickt.

(4) Drei solcher neuen Vorlagen sollen im Mai an alle Mitarbeitenden der deutschen Jobcenter gehen.

(5) Aus „Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit für Sie ein Anspruch auf Leistungen besteht beziehungsweise bestanden hat“ wird dann: „Wir überprüfen, ob oder in welcher Höhe Sie einen Anspruch auf Leistungen haben oder hatten“. Geht doch.

Illusttration: Renke Brandt