Aufwärts und abwärts

Die einen haben Angst vor der Armut, die anderen davor, die falschen Klamotten zu tragen. Das muss uns der Soziologe Andreas Reckwitz mal erklären

fluter: Der Begriff „Klasse“ klingt ein bisschen veraltet, nach Klassenkampf und Kommunismus. Wie kommt das?

Andreas Reckwitz: Bei Karl Marx, der den Klassenbegriff entscheidend geprägt hat, hängt die Zugehörigkeit zu einer Klasse vom Verhältnis des Menschen zu den Produktionsmitteln ab. Da gibt es auf der einen Seite die Kapitalisten, denen Produktionsmittel wie Maschinen gehören, und auf der anderen Seite das Proletariat mit seiner Arbeitskraft. Das machte damals im 19. Jahrhundert auch Sinn, hat aber im Laufe des 20. Jahrhunderts an Glaubwürdigkeit verloren.

Aber heute ist der Klassenbegriff wieder in aller Munde. Warum?

Wenn man heute von Klasse spricht, geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern auch um verschiedene Lebensstile und symbolisches Prestige. In der Soziologie ist seit den 1980erJahren der Klassenbegriff kaum mehr verwendet worden. Man erkannte vielmehr eine Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile. Diese erschienen im Prinzip gleichberechtigt.

Davon kann man heute nicht mehr sprechen. Der Lebensstil von Ärmeren wird oft abgewertet. Für die Ausgrenzung wegen der sozialen Herkunft gibt es den Begriff „Klassismus“.

Man sieht heute, dass es eben nicht nur Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts gibt, sondern auch aufgrund des Lebensstils und seines sozialkulturellen Status. Es kommt zum Beispiel häufig vor, dass Menschen aus der sogenannten Unterschicht in den Medien als defizitär dargestellt werden, als Menschen, denen angeblich Kompetenzen fehlen. Plakativ gesagt: die sich nicht um ihre Kinder kümmern können, die Chips essend auf dem Sofa sitzen, anstatt sich zu bewegen.

Warum hat das Versprechen der Bildungsgerechtigkeit eigentlich nicht für alle funktioniert?

Es gibt in der Gesellschaft eine Kluft zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern. Das Abitur und der Hochschulabschluss sind fast zu einer neuen Norm geworden. Wer „nur“ Mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss hat, nimmt sich häufig als Verlierer wahr. Gleichzeitig hat die Anzahl der Akademikerhaushalte zugenommen. Mehr Bildungschancen und Aufstiegschancen zu schaffen ist zweifellos immer gut. Das löst aber nicht das Problem des häufig mangelnden gesellschaftlichen Ansehens von jenen, die in der service class beschäftigt sind. Das sind die, die schlecht bezahlte Dienstleistungen erbringen. Für die Gesellschaft ergibt sich das Problem, dass sie am Ende nichtakademische Tätigkeiten, die auch gesellschaftlich nötig sind, nicht mehr besetzen kann. Wenn diese Tätigkeiten aber gesellschaftlich defizitär erscheinen, als Berufe von Menschen, die „es nicht geschafft haben“ im Leben, ist das kein Wunder.

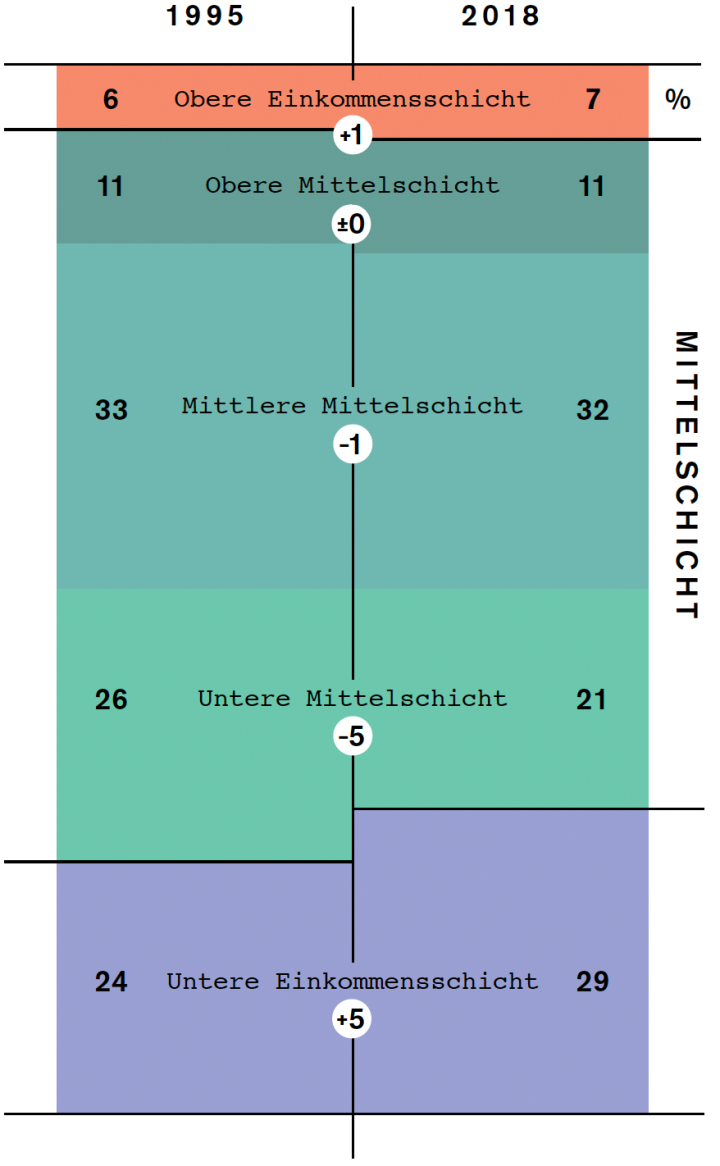

Früher gab es die Vorstellung von einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ – das heißt, dass alle am wachsenden Wohlstand teilhaben und es im Grunde keine großen Unterschiede gibt.War das Selbstbetrug?

Von den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre stimmte das mit Abstrichen. Es gab selbstverständlich keine totale soziale Gleichheit, aber die materiellen Unterschiede waren weniger stark und auch weniger sichtbar als heute. Auto, passable Wohnung oder Haus, Jahresurlaub – das Mittelschichtsleben der damaligen Zeit wurde fast allen geboten. Der Soziologe Ulrich Beck hat dafür das Bild vom Aufzug benutzt, in dem alle nach oben fahren. In der damaligen klassischen Mittelstandsgesellschaft sind tatsächlich viele nach oben gefahren, wenn man sich die Einkommen anschaut und die Optionen, die sich dadurch ergaben. Aber auch im Aufzug gab es natürlich soziale Unterschiede, nicht alle fahren in derselben Etage los. Hinzu kommt: Die Mittelstandsgesellschaft war auch kulturell recht homogen und nivelliert. Natürlich gab es politische Differenzen, aber deutliche kulturelle Unterschiede der Werte und Alltagspraktiken zeigen die Milieustudien erst seit den 1980erJahren.

„Wir befinden uns in einem Paternoster, in dem es gleichzeitig für manche aufwärts- und für andere abwärtsgeht“

Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die inzwischen von einer Abstiegsgesellschaft sprechen. Beschreibt das die heutige Situation besser?

Dass es einen gesamtgesellschaftlichen Abstieg quasi für alle gibt, sehe ich nicht. Es gibt vielmehr eine Gleichzeitigkeit von Ab- und Aufstieg. Gerade das ist aber besonders brisant. Wir befinden uns nicht mehr in einem gewöhnlichen Fahrstuhl, sondern in einem Paternoster, in dem es gleichzeitig für manche aufwärts- und für andere abwärtsgeht.

Wer fährt denn gerade nach oben?

Neben der neuen Oberklasse mit ihrem hohen Vermögen ist das jene neue Mittelklasse, die durch die Akademisierung an kulturellem Kapital, an Bildungskapital gewonnen hat. Wenn man in zukunftsorientierten Berufen der Wissensökonomie arbeitet, kann man sich als Teil des Modernisierungsprozesses sehen. Häufig lebt man hier auch in den Metropolregionen, die prosperieren. „Nach oben fahren“ heißt in dieser Gruppe übrigens nicht, dass man im historischen Vergleich unbedingt an Einkommen gewonnen hat.

Gibt es in der Mitte auch Verlierer?

Der traditionellen oder alten Mittelklasse geht es materiell häufig noch recht gut. Aber man sieht sich kulturell und in den Zukunftsaussichten häufig in der Defensive: Die Digitalisierung und der Ausstieg aus fossilen Rohstoffen bedrohen manche Berufe. Jenseits der Metropolregionen dünnt sich das öffentliche Leben häufig aus. Die jungen Akademiker ziehen zum Teil von dort weg. Traditionelle Mittelschichtswerte wie die klassische Familie, Disziplin oder auch Heimatverbundenheit sind heute keine unstrittigen gesellschaftlichen Werte mehr, sodass man Einflussverluste erleidet. Man spürt, dass das Wertesystem, für das man steht, nicht mehr modern ist. Das Ergebnis kann Verbitterung sein.

Wie kann Politik da versöhnend wirken?

Die Politik kann da nur begrenzt agieren. Die Veränderungen der Sozialstruktur und der Alltagskultur sind ja Prozesse, die seit Jahrzehnten stattfinden und mit Entindustrialisierung, Wertewandel und Bildungsexpansion zu tun haben. Das kann man nicht einfach zurückdrehen. Industriejobs verschwinden, Akademiker werden mehr, Wissen wird wichtiger, die Gesellschaft liberaler. Aber natürlich kann man politisch versuchen, an bestimmten Stellschrauben zu drehen.

Lassen Sie uns über den Niedriglohnsektor sprechen. Hat die Coronapandemie dazu beigetragen, Menschen ins Licht zu rücken, die für wenig Geld wichtige Jobs erledigen?

Der Niedriglohnsektor ist ein Bereich, in dem die Politik tatsächlich wirken kann. Vielleicht war die Pandemie da für manche ein Augenöffner: Man hat gesehen, dass es ohne die Menschen, die in der service class körperlich arbeiten, gar nicht geht. Ohne die Pflegerinnen, die rund um die Uhr arbeiten, die Lkw Fahrer, die Regalbefüller. Man hat gemerkt, wie notwendig sie für das Funktionieren der Gesellschaft sind.

„Ein Problem ist, dass das Dienstleistungsproletariat politisch nicht so artikuliert ist – dabei sind sie eigentlich die Erben der Arbeiterschaft von gestern“

Aber außer Applaus haben sie nichts bekommen ...

Vielleicht kommt da ja noch mehr. Die Erhöhung des Mindestlohns oder auch Verhandlungen im Pflegebereich stehen ja an. Ein Problem ist, dass dieses Dienstleistungsproletariat politisch nicht so artikuliert ist und keinen Druck ausübt. Dabei sind sie eigentlich die Erben der Arbeiterschaft von gestern, das heißt: die Erben der einstmals großen Gruppe, die von körperlicher Arbeit lebte.

„Ich bin Bergmann, wer ist mehr?“ So hieß es früher, worin sich das Selbstbewusstsein der Arbeiterschaft ausdrückte. Wo ist dieser Arbeiterstolz geblieben?

Das Proletariat hatte sich im Laufe der Zeit politisch organisiert und ein großes Selbstbewusstsein entwickelt. Viele sind auch aufgrund der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in die Mittelklasse aufgestiegen. „Wir sind das Fundament der Gesellschaft, ohne uns läuft hier nix“ – diese Gewissheit ist durch die Entindustrialisierung in den westlichen Gesellschaften verschwunden. Drei Viertel der Arbeitsplätze sind heute im Dienstleistungssektor angesiedelt, ein Teil davon ist die Wissensökonomie der Hochqualifizierten, ein anderer aber eben die service class. Sie hat nicht an das Selbstbewusstsein der früheren Arbeiterklasse angeschlossen. Wenn es unter ihnen ein Klassenbewusstsein gibt, ist es eher ein negatives. Man gehört zu den Marginalisierten, macht die Drecksarbeit und wünscht seinen Kindern, dass sie aus der eigenen Klasse aufsteigen.

Ist das Selbstbewusstsein dieser unterschätzten Arbeitskräfte während der Corona-Pandemie gestiegen?

Vielleicht ändert sich da gerade was. Wenn man sich den Pflegebereich anschaut, merken die Menschen dort, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind.

Ein Beispiel dafür ist auch der Streik an der Charité.

Möglicherweise ist das bezeichnend. Es kann aber auch sein, dass der Markt für mehr Anerkennung und höhere Löhne sorgt. In England sieht man, was ohne Lkw-Fahrer passiert, die man nun dringend sucht. Da steigen auch die Löhne.

Die Unterklasse hat sich verändert, die Mittelklasse hat sich aufgeteilt, aber auch die Oberklasse ist nicht mehr die von früher. Statt Vermögen, die über lange Zeit erwirtschaftet werden, gibt es mittlerweile viele Superreiche, die in kurzer Zeit über Start-ups oder Börsengewinne aufsteigen.

Analog zur Mittelklasse gibt es auch eine alte und eine neue Oberklasse. In der neuen Oberklasse gibt es oft ein extrem hohes Arbeitseinkommen, mit dem sich dann zugleich ein entsprechendes Vermögen aufbauen lässt. Gerade im Startup-Bereich spielt dann auch gesellschaftliches Engagement eine Rolle.

Wenn früher jemand mit Flip-Flops und kurzen Hosen in ein Nobelhotel gekommen wäre, hätte man ihn vermutlich rausgeschmissen. Heute denkt das Personal schon mal, dass es ein IT-Milliardär sein muss.

Der Lebensstil der neuen Oberklasse orientiert sich offenbar nicht mehr so einfach an den Statussymbolen von gestern. Die Gesundheit, der Körper, die psychische Ausgeglichenheit können dann zu wichtigeren Zielen werden. Auch das kann einiges ökonomisches Kapital erfordern.

„An der Oberfläche scheinen sich die Klassendifferenzen aufzulösen. Aber natürlich ist das nur die Oberfläche. Man ist ja nicht auf Adiletten, Rap und Tattoos festgelegt“

Sie meinen: Man kann eine Ayurveda-Kur für 1.000, aber auch für 20.000 Euro machen?

Zum Beispiel. Gerade physische und psychische Assistenz – Personal Trainer, Coaches, Therapeutinnen –, überhaupt die Inanspruchnahme hochqualifizierter Dienste, kann sehr kostspielig sein. Dienste – zum Beispiel auch Privatschulen oder -universitäten, private Ärzte – werden hier teilweise wichtiger als materielle Güter. Wobei das Interessante ist, dass kulturelle Innovationen wie gesunde Ernährung, Selbsterfahrungen oder bestimmte Kleidungsstile eher aus dem jungen kreativen, urbanen Mittelstandsmilieu kommen und von der Oberklasse übernommen und ins Luxuriöse weiter entwickelt werden. Auf der kulturellen Ebene gibt es also zwischen neuer Mittel- und Oberklasse durchaus Gemeinsamkeiten, aber die finanziellen Möglichkeiten sind eben andere.

Wie kommt es eigentlich, dass Unterschichtsmerkmale wie Tätowierungen oder Jogginghosen von höheren Schichten übernommen werden?

Es gibt in der neuen Mittelklasse und der neuen Oberklasse – durchaus im Gegensatz zur alten Mittelklasse und alten Oberklasse – eine Tendenz zur Informalisierung, zum Unprätentiösen. An der Oberfläche scheinen sich die Klassendifferenzen so aufzulösen. Aber natürlich ist das nur die Oberfläche. Man ist hier ja nicht auf Adiletten, Rap und Tattoos festgelegt. Die Mitglieder der modernen Mittelklasse oder der Oberklasse haben vielmehr meist ein breiteres kulturelles Repertoire: Man schaut Netflix-Serien, kann aber auch über Literatur reden oder ins klassische Konzert gehen. Man trägt Jeans und Sneakers, blamiert sich aber beim formalen Dinner nicht. Die Unterklasse hat dieses Repertoire nicht, so könnte man urteilen. Und damit wären wir wieder beim Thema Klassismus ...

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. In den USA hat das oberste eine Prozent mehr Vermögen als die 60 Prozent, die als Mittelklasse eingestuft werden. Weltweit hat die Zahl der Milliardäre im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Was passiert in einer Gesellschaft, in der die einen immer reicher werden und die anderen zunehmend Abstiegsängste haben?

Ich denke, dass es auf zwei Ebenen ein Legitimationsproblem mit dem sehr hohen Reichtum geben kann: Wenn Reiche dank ihres Vermögens politisch enorm einflussreich werden wie zum Beispiel in den USA, dann unterminiert das den demokratischen Prozess. Und wenn das Vermögen vor allem durch Erbschaft zustande kommt oder durch Gewinne auf dem Finanzmarkt, dann widerspricht das dem modernen Leistungsethos, dem zufolge sich Einkommen und Status ja aus der eigenen Arbeitsleistung ergeben sollen. Wenn sich in der Gesellschaft der Eindruck festsetzt, dass dies nicht mehr unbedingt zählt, dann ist das zweifellos ein Problem.

Unser Gesprächspartner, Andreas Reckwitz, gehört eindeutig der Klasse der Intellektuellen an. Er ist Professor an der Humboldt Uni Berlin und hat u.a. das Buch „Das Ende der Illusionen“ geschrieben (Suhrkamp Verlag)

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.