Intersektionale Internationale

Endlich raffen, was Intersektionalität ist? Unser Autor rät zu Emilia Roigs „Why We Matter“. Aber gute Ideen, was gegen die vielgestaltige Diskriminierung zu tun ist, sucht er immer noch

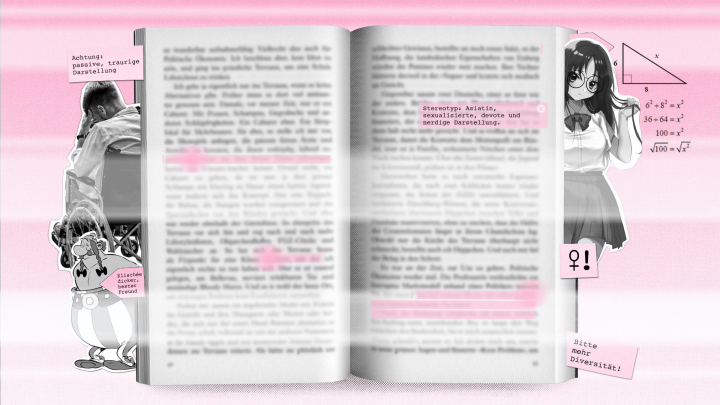

Zu Hause. In der Schule und Uni. In den Medien, im Gerichtssaal, bei der Arbeit, im Krankenhaus und auf der Straße: Gesellschaftliche Ungleichheiten und Unterdrückungsmechanismen finden sich fast überall. Dabei wirken Diskriminierungskategorien wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homo- und Transfeindlichkeit sowie die Ausgrenzung von behinderten oder dicken Menschen häufig nicht isoliert voneinander, sondern verschränkt. (Man spricht in diesem Fall von „Intersektionalität“).

In Emilia Roigs Sachbuch „Why We Matter“ finden sich genau diese Formen der Diskriminierung trotzdem erst mal als einzelne Kapitel. Die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin nimmt sich nacheinander alle Sphären vor, um aufzuzeigen, wo Unterdrückung herkommt, wie sie wirkt und welche Folgen sie hat. Dabei stützt sie sich auf Studien oder Statistiken, die zeigen, dass Angeklagte, die etwa Bülent Genç heißen, in der Regel härter bestraft werden als Angeklagte, die beispielsweise Max Huber heißen. Oder dass es für Schwarze Menschen oder People of Color bis zu 100-mal wahrscheinlicher ist, durch Gesichtserkennungssoftware falsch identifiziert zu werden, als für weiße Personen.

„Produkt des französischen Kolonialismus“, nennt Roig sich selbst

Oft bezieht sie sich aber auch auf ihre eigenen Erfahrungen. Roig, die bei Paris geboren ist, bezeichnet sich selbst als „Produkt des französischen Kolonialismus“, als „hybride Identität“. Ihre Mutter ist in Martinique geboren und hat afrikanische Wurzeln. Sie trägt noch den Nachnamen des Sklavenhalters ihrer Vorfahren, Griffit. Roigs Großmutter väterlicherseits war Jüdin, ihr Großvater väterlicherseits ein sogenannter pied-noir. Darunter versteht man europäische Siedler, die nach der Eroberung Algeriens durch Frankreich in das Land zogen – es also kolonialisierten – und es nach dem algerischen Unabhängigkeitskrieg 1962 wieder verlassen mussten.

In dieser komplexen Familiengeschichte versammeln sich nicht nur verschiedenste Identitäten. So wie Roig die Schicksale ihrer Großeltern und Eltern schildert, entsteht dadurch auch ein Spannungsfeld aus Privilegien und Unterdrückung: Kolonialismus, Antisemitismus, Rassismus, die Erfahrung von Migration, Flucht und vermeintlicher Fremdheit.

Roig benennt Unterdrückungsmechanismen in ihrem Buch aber nicht nur. Sie zeigt auch, auf welchen künstlichen Vorstellungen diese Diskriminierungsformen basieren – um dann daran zu arbeiten, sie zu durchbrechen. Diese „scheinbar biologischen, naturgegebenen Merkmale“, schreibt sie, seien zum Großteil konstruiert: „Sie wurden definiert, organisiert und verhandelt – und zwar so, dass sie Ungleichheiten in unseren Gesellschaften rechtfertigen.“ Das gelte für Unterschiede zwischen den Geschlechtern genauso wie zwischen vermeintlichen „Ethnien“ oder Menschen mit und ohne Behinderung. Doch anstatt diese Ungleichheiten zu bekämpfen, werden sie laut Roig noch viel zu oft als normal angesehen. Wie der Fisch das Wasser nicht infrage stelle, erkenne die Gesellschaft klassische Normen und Hierarchien einfach an, auch wenn sie falsch seien.

Die Argumentation ist persönlich und verständlich – aber manchmal auch unscharf

Viele Punkte, die „Why We Matter“ anspricht, sind nicht neu. Dennoch schafft es Roig, sie zu vereinen, Verschränkungen aufzuzeigen und dabei sehr komplexe Zusammenhänge und Theorien so darzustellen, dass Einsteiger*innen in das Thema ihrer Argumentation gut folgen können. Sie erklärt sehr persönlich und prägnant, klar und verständlich, weshalb für sie das Dreieck aus Kolonialismus, Patriarchat und Kapitalismus für die Unterdrückung vieler Menschen verantwortlich ist. Dabei zitiert sie eine Fülle an (Vor-)Denker*innen, die nicht zum klassischen Schul- oder Uni-Kanon gehören – etwa die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin bell hooks (die sich selbst immer kleinschrieb) oder den portugiesischen Soziologen Boaventura de Sousa Santos.

Doch nicht alle Sachverhalte sind so eindeutig, wie Roig sie darstellt. Wenn sie beispielsweise schreibt, der „Konservatismus“ sei „eine politische Sicht, die die Ungerechtigkeit, die Verfolgung, die Ermordung und die systemische Diskriminierung, die minorisierte Gruppen – gestern und heute – täglich erfahren, negiert“, ist das unzulässig pauschalisierend.

Noch strittiger erscheint Roigs These, die Exzeptionalisierung des Holocaust – also die Einzigartigkeit des Genozids an der jüdischen Bevölkerung in Europa – sei „insofern problematisch, als sie eine tiefe Auseinandersetzung mit Rassismus häufig verhindert“. Die Exzeptionalisierung der Shoah könne, so Roig, „mit einer künstlichen Trennung von Antisemitismus und Rassismus einhergehen“ und von den historischen Kontinuitäten ablenken, die zum Genozid geführt hätten. Diese Analyse ist in Teilen nachvollziehbar: Natürlich ist es wichtig zu fragen, welche Verbindungen es etwa zwischen dem Völkermord von 1904 bis 1908 im heutigen Namibia an den Herero und Nama durch deutsche Kolonialtruppen und dem Genozid der NS-Zeit gibt. Und es ist auch richtig, dass das institutionalisierte Gedenken in Deutschland ein – in Roigs Worten – „selektiver Prozess“ ist, der den Kolonialverbrechen in den Augen vieler Menschen noch zu wenig Platz einräumt. Roigs Kritik ist aber bisweilen so unscharf formuliert, dass es klingt, als wolle sie eine Art Opferkonkurrenz aufmachen. Dabei sollte es doch darum gehen, die Einzigartigkeit der Shoah als Extrembeispiel der Verletzung der Menschenwürde zu erinnern – ohne dabei die Opfer anderer historischer Verbrechen zu vergessen.

Durch Selbstliebe zur Revolution?

Auch Roigs Vorschläge, was gegen die von ihr beschriebenen Unterdrückungsmechanismen zu tun sei, wollen am Ende nicht wirklich überzeugen. Roig bezeichnet Selbstliebe als „größte Stärke und Waffe gegen Unterdrückung“, als etwas Revolutionäres. Damit mag sie recht haben. Doch Selbstliebe braucht eben nicht nur „Zeit, Hingabe und Arbeit“ von einem selbst, sondern vor allem die Möglichkeit dazu, die einem von außen gegeben wird. Wie soll man sich selbst lieben, wenn einen die Gesellschaft unterdrückt? Die These weckt eine ungute Erwartungshaltung: Dass man als Minderheit vor allem an seiner Selbstliebe arbeiten muss, um gegen das System zu kämpfen. Doch das ist schwer, wenn die Gesellschaft einem die Kraft dazu nicht gibt.

Titelbild: Pierre Alozie / eyevine / laif

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.