Sollten Bewerbungen anonym sein?

Wer Dilara heißt oder Kopftuch trägt, hat es schwerer auf dem Arbeitsmarkt. Unsere Autorinnen streiten, ob anonymisierte Bewerbungen das ändern würden

Ja! Die, die für einen Job qualifiziert sind, würden den dann auch bekommen

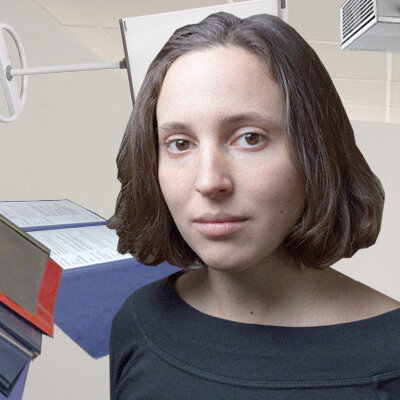

sagt Hannah El-Hitami

Die wenigsten Menschen in Deutschland sind überzeugte Hardcore-Rassist*innen. Jedenfalls bin ich so optimistisch, das zu glauben. Viele können aber nicht anders, als einem gewissen Bauchgefühl (auch „internalisierter Rassismus“ genannt) zu folgen, wenn es darum geht, andere Menschen einzuordnen. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich das zum Beispiel dann, wenn die weiße Frau ohne Kopftuch auf dem Foto einfach kompetenter wirkt. Oder jener Auszubildende irgendwie vertrauenswürdiger rüberkommt, dessen Name sich leicht aussprechen lässt.

Diskriminierende Denkmuster aus den Köpfen zu verbannen braucht viel Zeit. Anonymisierte Bewerbungsverfahren aber könnten schon jetzt zumindest dafür sorgen, dass diejenigen, die für einen Job qualifiziert sind, diesen auch bekommen – unabhängig von Herkunft, Name oder Hautfarbe, von Alter, Geschlecht oder Aussehen.

Stereotype verblassen im persönlichen Gespräch

Selten zeigt sich das Problem so schwarz auf weiß wie in einer E-Mail Anfang des Jahres 2020: „Bitte keine Araber“, stand darin. Den Satz schickte ein Berliner Architekturbüro aus Versehen an den unerwünschten Bewerber selbst. In den allermeisten Fällen aber bleibt Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt unsichtbar. Sie äußert sich nämlich durch Abwesenheit: Auf zahlreiche einwandfreie Bewerbungsschreiben folgt einfach keine Einladung zum Gespräch. Es ist unmöglich zu wissen, ob der Grund dafür die eigene sichtbare Migrationsgeschichte ist – oder ob die Qualifikation schlicht nicht ausreicht.

Die Diskriminierung ist aber real, wie zahlreiche Studien beweisen: zum Beispiel die der Ökonomin Doris Weichselbaumer, deren fiktive Bewerberin fünf Prozent weniger Rückmeldungen erhielt, wenn sie einen türkischen Namen hatte, und sogar 15 Prozent weniger, wenn sie auf dem Bewerbungsfoto ein Kopftuch trug. Eine von der Robert Bosch Stiftung geförderte Studie zeigte, dass Ausbildungsbetriebe Schulabgänger*innen mit türkischem Namen viel seltener zum Vorstellungsgespräch einluden.

Ganz ehrlich: Vermitteln Name und Foto wirklich einen persönlichen Eindruck?

Wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, hat den Job natürlich noch nicht in der Tasche. Aber die subtilen Vorurteile, die gegen die muslimische Kollegin oder den Schwarzen Mitarbeiter im Team sprechen, verblassen in einem persönlichen Gespräch eher. Zwischenmenschliche Sympathie belehrt das ursprüngliche „Bauchgefühl“ eines Besseren.

Bleiben solche Begegnungen jedoch aus, wird aus dem Missstand schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung: Die kompetenten nichtweißen Kolleg*innen fehlen im Bewerbungsprozess und später am Arbeitsplatz. So bleiben positive Erfahrungen in den Köpfen der Personaler*innen weiterhin ausschließlich mit weißen Mitarbeiter*innen verknüpft.

In den USA, Kanada oder Großbritannien sind anonymisierte Bewerbungsverfahren schon gang und gäbe. Am einfachsten ist es, wenn Betriebe Bewerbungsbögen vorgeben, die keine persönlichen Daten abfragen. In Deutschland stellt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes so ein Formular zur freien Verfügung. Doch viele Betriebe sind skeptisch. Als Argument kommt zum Beispiel, dass die Bewerbung einen ersten persönlichen Eindruck vermitteln soll. Aber mal ehrlich: Wer sieht denn auf seinem Bewerbungsfoto wirklich aus wie in der Realität? Und welchen persönlichen Eindruck soll ein Name vermitteln? Vielleicht liegt das Problem woanders: Vielleicht möchten Entscheidungsträger in Betrieben sich nicht eingestehen, dass sie unbewusst nach rassistischen Motiven aussortieren – und dass sie diesen internalisierten Blick nicht einfach abschalten können, sondern Hilfsmittel dafür benötigen.

Nein! Anonymisierung würde das Problem nur verschieben, nicht lösen

meint Erica Zingher

Immer wieder werden Fälle publik, in denen Menschen aus rassistischen Gründen oder wegen ihres Altes, ihres Geschlechts oder ihrer Beeinträchtigung im Bewerbungsprozess um einen Job abgelehnt wurden. Manchmal subtil, manchmal weniger subtil: Anfang des Jahres etwa bewarb sich Landu J. für einen Job als Verkäufer in einem Sportgeschäft in Köln. Als der stellvertretende Filialleiter von der Bewerbung erfuhr, schrieb er dem Vermittler: „Keine Schwarzen“. Dazu ein Bild von Hitler. Das ist leider nur eines von vielen Beispielen.

Aischa oder Mohammed werden am Ende halt trotzdem nicht eingestellt

Abhilfe schaffen, so glauben manche, könnten anonymisierte Bewerbungen. Also Bewerbungsschreiben ohne Foto, Name, Geschlecht und Alter. Erst wenn die BewerberInnen in die engere Auswahl kommen und zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, bekommen die potenziellen Arbeitgeber auch diese persönlichen Infos und der oder die BewerberIn ein Gesicht. Auf den ersten Blick mag das einleuchten: strukturellen Rassismus und Sexismus bekämpfen, indem man die Menschen zunächst unsichtbar macht. Aber gibt man ihnen dadurch wirklich eine größere Chance? Schützt sie das vor Diskriminierungserfahrungen?

Ganz so einfach ist es nicht. Wo Rassismus und Sexismus im Bewerbungsverfahren zunächst ausgeklammert werden, tauchen sie spätestens beim ersten Kennenlernen wieder auf. Das Problem wird nicht gelöst, es wird lediglich verschoben. Denn: Das Problem sind selbstverständlich nicht die BewerberInnen und ihre Hintergründe, sondern die PersonalleiterInnen der Unternehmen, die Vorurteile haben. Aischa oder Mohammed werden durch anonymisierte Bewerbungsverfahren vielleicht eher von ihnen eingeladen, aber am Ende halt doch nicht eingestellt. Und das Unternehmen kann sich für seine Fortschrittlichkeit rühmen und jeden Diskriminierungsvorwurf damit entkräften, ja schließlich anonymisierte Unterlagen auf dem Tisch liegen zu haben.

Fraglich bleibt auch, wie sinnvoll es ist, BewerberInnen ausschließlich auf ihre schulischen und beruflichen Leistungen zu reduzieren. Privilegiertere könnten so zum Beispiel weiterhin mit Auslandsaufenthalten glänzen – schwerer aber wird sich ablesen lassen, warum man keinen machen konnte, weil man einfach nicht das Geld oder Beziehungen zu wichtigen Leuten hatte, Angehörige pflegen musste oder schon bei vorherigen Bewerbungsverfahren diskriminiert wurde. Wenn man strukturell benachteiligt wurde, wird es auf den ersten Blick in einer anonymisierten Bewerbung keine Hinweise darauf geben und sich vor allem durch Lücken im Lebenslauf äußern. Und wer seine Lebenslage besser erklären will, hebt dadurch die Anonymisierung faktisch auf.

Eine bessere Lösung wäre …

Solange zum Beispiel migrantische Biografien, mit all ihren möglichen Lücken, Umwegen und Unterschieden, nicht endlich als Bereicherung angesehen werden – und nicht als Makel –, wird Gleichmacherei nichts richten können. Wer gleiche Chancen für alle will, muss anerkennen, dass es diese in unserer Gesellschaft nicht gibt. Minderheiten sollten stattdessen in Bewerbungsverfahren bevorzugt werden. Das wäre ein angemessener Schritt der Anerkennung.

Es ist doch so: Bewerbungen zu anonymisieren ist ein einfacher Weg, aber er führt nirgendwohin. Er versucht gleichzumachen, wo nichts gleichzumachen ist. Und das aus Angst, eine bestimmte, am Lebenslauf abzulesende Biografie könnte BewerberInnen zum Nachteil werden. Genau da liegt das Problem.

Wirkungsvoll wäre, noch früher anzusetzen: dafür zu kämpfen, dass Kinder bereits dieselben Bildungschancen erhalten. Ansonsten bleiben anonymisierte Bewerbungen nur der traurige Versuch, etwas auszugleichen, wo es längst zu spät ist.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

Collage: Renke Brandt