Therapie für die Nation

Wahrheitskommissionen klären Verbrechen von Unrechtsregimen auf – um psychische Wunden zu heilen und den Weg in die Demokratie zu ebnen

Sie möchte gern stark sein, doch immer wieder bricht ihr die Stimme weg. Sie will reden, aber es ist schwer. Bawuli Mhlawuli ist 19 Jahre jung, auf den ersten Blick eine selbstbewusste schwarze Südafrikanerin. Doch an diesem Apriltag 1996, während ihrer Aussage vor Südafrikas Wahrheitskommission in der City Hall von East London, wird sie wieder zu dem traumatisierten achtjährigen Mädchen, dessen Vater grausam von den Schergen des weißen Apartheid-Regimes umgebracht wurde.

Sicelo Mhlawuli war Lehrer in der heutigen Provinz Eastern Cape. Er war eng befreundet mit dem bekannten Oppositionellen Matthew Goniwe und aktiv in der Befreiungsbewegung „Vereinigte Demokratische Front“. An einem Winterabend im Juni 1985 traf sich Mhlawuli in der Stadt Cradock mit Goniwe und zwei anderen Aktivisten. Die vier Männer wollten zu einem Treffen in der Hafenstadt Port Elizabeth. Sie kamen nie zurück. Am 27. Juni wurden sie von Mitgliedern der staatlichen Sicherheitskräfte ermordet. Ob es sich dabei um die berüchtigte Sicherheitspolizei oder die Armee handelte, ist bis heute nicht bekannt.

Die Leichen der „Cradock-Vier“ wurden wenige Tage später mit allen Spuren von brutaler Folter aufgefunden. Mhlawulis Vater musste die Leiche seines Sohnes damals identifizieren; seine Frau las den Obduktionsbericht: „Er hatte Wunden am ganzen Körper von unterschiedlichen Waffen, in sein Gesicht war Säure geschüttet worden“, erzählt sie vor der Wahrheitskommission, die 1996 vom Government of National Unity eingesetzt wurde. Und ihm fehlte die rechte Hand. Neben dem alltäglichen Terror, neben dem Verlust von Söhnen, Vätern, Ehemännern, war das das Schlimmste für die Hinterbliebenen: Wenn sie die Leichen gar nicht oder zerstückelt zurückbekamen. In afrikanischen Kulturen glaubt man, dass die Seele des Verstorbenen dann keine Ruhe findet.

Nombwyselo Mhlawuli bittet die Kommission nicht nur, die Täter zu finden, sondern auch die rechte Hand ihres Mannes. Sie soll von der Sicherheitspolizei in einer Flasche aufbewahrt worden sein. Zwei Tage später bestätigt ein anderes Opfer dieses Gerücht. „Sie zeigten mir während meiner Haft eine Flasche mit einer Flüssigkeit“, sagt jener Mann. „Sie roch. Darin sah ich eine Hand. Sie sagten, es sei die Hand eines dieser Paviane.“ Die Schikanen hörten auch nach dem Tod des Vaters nicht auf. Einmal, so erinnert sich die Tochter, kam die Polizei mitten in der Nacht und stellte das Haus auf den Kopf. Dabei fiel ihr ein Stapel Kondolenzkarten aus aller Welt in die Hände. „Das sind die Karten eines toten Mannes“, lachte einer der Polizisten. Und er sagte: „Eines Tages wird die Wahrheit herauskommen.“ Unter welchen Umständen das geschehen würde, hätte er sich wohl kaum vorstellen können.

Wahrheitskommissionen, die beim Übergang zur Demokratie die Verbrechen von Militärdiktaturen aufklären sollten, hatte es zuvor schon in anderen Ländern gegeben, etwa in Uganda (1974 und 1986), Argentinien (1983) und Chile (1990). Immer ging es um eine blutige Vergangenheit und darum, die Wahrheit über gefolterte, brutal getötete und vor allem verschwundene Menschen herauszufinden, damit den Hinterbliebenen zumindest moralische Gerechtigkeit widerfuhr. Das gelang diesen Wahrheitskommissionen der ersten Generation, je nach Mandat, nur sehr begrenzt.

Eine zutiefst versehrte, gewaltgeprägte Gesellschaft versöhnen

Die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission, wie sie offiziell hieß, beschritt deshalb auch juristisches Neuland. Sie war ein historischer Kompromiss der Verhandlungen zwischen den weißen Machthabern und dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC), eingesetzt, um die Wahrheit über die brutalen Methoden des Regimes offenzulegen – und um eine zutiefst versehrte, gewaltgeprägte Gesellschaft zu versöhnen.

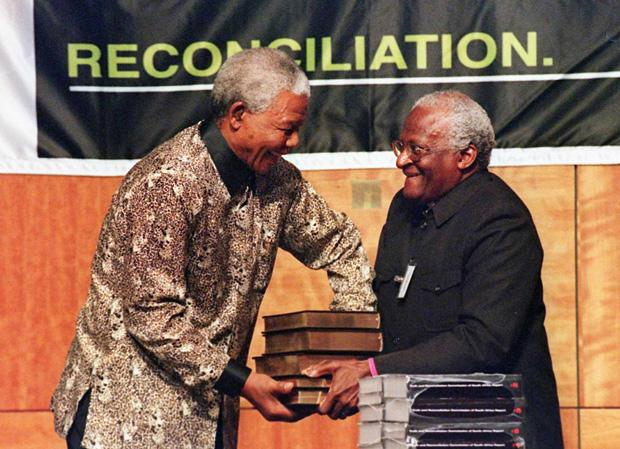

1998 legte das Gremium unter der Führung des einstigen Erzbischofs von Kapstadt, Desmond Tutu, seinen Abschlussbericht vor. Er umfasste 3.500 Seiten, mehr als 20.000 Opfer von schweren Menschenrechtsverletzungen hatten sich an die Kommission gewandt, mehr als 7000 Anträge auf Amnestie waren gestellt worden. Die größte Leistung der Kommission bestand darin, dass die Geschichtsbücher neu geschrieben werden mussten: Die Apartheid wurde als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft (was auf internationaler Ebene schon 1976 geschehen war), der über 21.000 Menschen zum Opfer gefallen waren. „Der Staat war in der Zeit von 1960 bis 1994 (dem Untersuchungszeitraum, Anm. d. Red.) der Hauptverantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen“, heißt es im Bericht.

Das mag aus heutiger Sicht geradezu selbstverständlich sein, im Südafrika der Wendezeit war es das nicht. Tonnenweise hatten die Exponenten des Regimes in der Wendezeit Akten und belastendes Material vernichtet, viele Weiße waren noch immer überzeugt, dass die Politik der Rassentrennung ein gut gemeintes, am Ende aber leider gescheitertes Experiment zum Wohle aller Südafrikaner war.

Das ließ sich nun nicht mehr aufrechterhalten. In quälenden, bewegenden, zermürbenden Sitzungen hatten die Opfer zum ersten Mal die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Für viele hatte allein dieses Sprechen eine kathartische Wirkung, viele erfuhren auch tatsächlich durch die Wahrheitskommission, wer die Mörder ihrer Angehörigen waren – so auch die der Cradock-Vier.

Der Preis aber war hoch. Denn es ging bei dem modellhaften Prozess nicht um Gerechtigkeit, jedenfalls nicht vor der Justiz. Wer als Täter bereit war, vor der Kommission auszusagen und ein volles Geständnis abzulegen, konnte Straffreiheit erhalten. Für viele Opfer war das kaum zu ertragen. Die Kommission war und ist bis heute umstritten, zumal sich die Hoffnung vieler auf eine staatliche Entschädigung nicht erfüllt hat. Insofern hat die Kommission zur Wahrheitsfindung ganz sicher beigetragen, zur Versöhnung aber nur begrenzt. Erschwert hat dies auch die einstige Befreiungsbewegung der Schwarzafrikaner, der ANC, der versuchte, die Veröffentlichung des Abschlussberichts gerichtlich untersagen zu lassen. Denn es ging ja auch um Verbrechen, die der ANC im Namen des „struggle“ begangen hatte.

Auch Kommissionsvorsitzender Tutu räumte immer wieder ein, dass er moralisch durchaus einen Unterschied mache zwischen den Taten des weißen Regimes und denen der Befreiungskämpfer. Als der ANC jedoch eine Generalamnestie verlangte, drohte er das erste und einzige Mal mit seinem Rücktritt. Er, der langjährige Weggefährte von Nelson Mandela, ließ sich nicht erpressen, war aber tief enttäuscht vom ANC.

Völkerrechtler halten den Prozess dennoch für wegbereitend für Südafrikas Transformation zu einer Demokratie. „Er war eine Therapie für die Nation“, sagte der frühere südafrikanische Verfassungsrichter Richard Goldstone, Chefankläger in den Uno-Tribunalen für Ruanda und Ex-Jugoslawien. Einfach transplantieren könne man das Modell aber nicht, vielmehr müssen man sich die lokalen und regionalen Gegebenheiten des jeweiligen Landes sehr genau ansehen. Gehe es etwa um systematischen Völkermord wie in Ruanda, könnte eine Wahrheitskommission eine juristische Aufarbeitung nur begleiten.

Dennoch gelten Wahrheitskommissionen im internationalen Völkerrecht als geeignetes Mittel, um eine schmerzhafte Aufarbeitung und auch Heilung zu leisten und in Übergangsprozessen das Bewusstsein für Rechtsstaatlichkeit und die Zivilgesellschaft zu schärfen. Bis heute wurden in mehr als 30 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika Wahrheitskommissionen eingesetzt, manchmal parallel zu Tribunalen oder großen Gerichtsverfahren.

Untersucht wird in der Regel eine zeitlich definierte, abgeschlossene Periode, in der Diktatoren, das Militär oder auch bewaffnete Guerillas schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Ihr Auftrag wurde in jüngster Zeit immer mehr den Besonderheiten der jeweiligen Länder angepasst. So durfte die Kommission im westafrikanischen Liberia (2006) nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs auch Wirtschaftsverbrechen untersuchen, in Bangladesch (2008) befasste sich die Kommission nur mit Korruptionsfällen und deren verheerenden Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Aktuellstes Beispiel ist die Kommission in Brasilien, die 2011 von Präsidentin Dilma Rousseff eingerichtet wurde, um Verletzungen der Menschenrechte zwischen 1946 und 1988 inklusive der Verbrechen während der Militärdiktatur in den Jahren von 1964 bis 1985 aufzuklären. Sie hat jüngst ihren Abschlussbericht erstellt und verlangt darin die Bestrafung von etwa 100 Mitgliedern des Militärs, die zur Zeit der Militärdikatur schwere Verbrechen begangen haben sollen. Am 10. Dezember will sie Rousseff ihren Bericht übergeben.

Kordula Doerfler hat von 1996 bis 2001 als Korrespondentin für die „taz“ aus Südafrika berichtet. Heute ist sie stellvertretende Ressortleiterin Politik bei der „Berliner Zeitung“.