K wie Körper

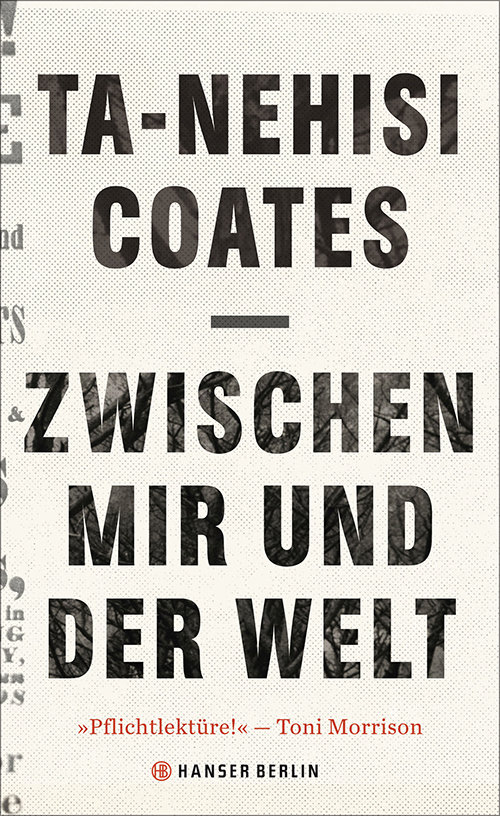

Kein Buch wurde in den USA im letzten Jahr so leidenschaftlich diskutiert wie Ta-Nehisi Coates’ Essay „Zwischen mir und der Welt“, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Warum das so ist, steht hier in Stichworten

„Unsere Welt ist körperlich“, schreibt der Journalist Ta-Nehisi Coates in seinem viel diskutierten Buch „Zwischen mir und der Welt“. Der Großessay des 1975 geborenen, in West-Baltimore aufgewachsenen Autors erzählt vom afroamerikanischen Leben in den USA. Coates schlägt darin einen Bogen von der Zeit der Sklaverei bis in die Gegenwart. Das Buch, dessen Titel einem Gedicht übers Lynchen namens „Between the World and Me“ (1935) von Richard Wright entliehen ist, will vieles, zwischen Schwarz und Weiß vermitteln will es eher nicht. Es ist ein leidenschaftlich anklagender, pathetisch-kraftvoller, allemal traurig stimmender Beitrag zur aktuellen Rassismusdebatte in den USA. Ein beißender politischer Kommentar zur rassistischen Polizeigewalt der letzten Jahre.

Amerika

Jede Großmacht, schreibt Coates, beruhe auf der Ausbeutung fremder Körper. Er nennt diese Einsicht „banal“ und betont, dass insbesondere die USA mit dem Banalen nichts zu tun haben wollen. „Amerika“ halte sich für außergewöhnlich, für die „größte und edelste Nation ..., Stadt der Demokratie, den Terroristen, Despoten, Barbaren und anderen Feinden der Zivilisation trotzend“. Außergewöhnlich, edel? Die unschöne Wahrheit sieht Coates’ Meinung nach so aus: Es waren „Menschen“, afroamerikanische Sklaven, „die für die Maschine Amerika in Treibstoff verwandelt wurden“. Seinen Sohn mahnt er, gut aufzupassen: „In Amerika ist es Tradition, den schwarzen Körper zu zerstören.“.

Er schreibt: „Wir sind das Unten. Das galt 1776 [im Jahr der Unabhängigkeitserklärung, Anm. d. Red.]. Das gilt auch heute.“ Der hartnäckig beschworene American Dream erscheint gleich in doppelter Hinsicht als verlogener, weil Geschichte und Gegenwart verleugnender Erfolgsmythos der weißen amerikanischen Mehrheitsgesellschaft.

Der lange Schatten: Diese Aufnahme aus dem Jahr 1930 - über ein halbes Jahrhundert nach der formellen Abschaffung der Sklaverei - zeigt einen ehemaligen Sklaven, der an einem Pfosten angekettet auf einen Job wartet

Angst

Wer Vater ist, hat Angst um seine Kinder, liebt in ständiger Sorge. Erster Adressat der Angst ist deshalb Samori, der Sohn des Autors. Allzu leicht werden schwarze Jugendliche, von der permanenten Gang-Gewalt in vielen Vierteln einmal abgesehen, Opfer polizeilicher Gewalt. Coates hat Angst um den Körper seines Sohnes, vor den Schlägen und tödlichen Kugeln unerfahrener oder rassistischer Polizisten.

Mit „Yeah, nigger, what’s up now?“ schützt man seinen Körper.

Seine Angst ist biografisch geerdet: Coates, der mit seiner Familie inzwischen in New York lebt, schaut zurück in die 90er und sieht sich und die Jungs seines Viertels in West-Baltimore, sieht ihre Angst, die sie allesamt im Griff hat. Er betrachtet ihre Angst als psychohistorisches Erbe der Sklaverei und Lynchjustiz. Er erkennt sie in ihren hypermännlichen Posen, in „ihren dicken Jacken und bodenlangen Ledermänteln mit Pelzkragen“, ihren „Rüstungen gegen die Welt“. Die Straße ist gewalttätig, mit entsprechenden Codes, fest einstudierten Verhaltensweisen und sprachlichen Wendungen – „Yeah, nigger, what’s up now?“ – schützt man seinen Körper. Die Gewalt in den schwarzen Familien damals erscheint Coates heute nicht zuletzt als Akt körperlicher Strenge, der sich aus der elterlichen Sorge um das gefährdete Leben der Kinder erklärt. Doch war es vermutlich nicht diese Strenge, die Coates am eigenen Leib erfahren musste, die ihn vor dem Gefängnis oder Schlimmerem rettete. Viel Glück wahrscheinlich, aber auch dies: Coates ist ein stiller, neugieriger, zurückgezogen lebender Junge, seine Eltern sind gebildet, er gehört keiner Gang an und kommt schon bald mit den großen schwarzen Intellektuellen und Aktivisten, mit Malcolm X oder James Baldwin, in Berührung. Später geht er auf die historisch afroamerikanische Washingtoner Howard School, wo er Gleichgesinnte findet, Selbstbewusstsein entwickelt und begreift, dass die Lösung nicht darin bestehen kann, der weißen Geschichtsschreibung von oben eine schwarze von unten entgegenzusetzen: Es gibt nur eine gemeinsame Geschichte. Aber sie wurde nie geschrieben. Stattdessen ängstlich verdrängt.

Kampf

Man kann „Zwischen mir und der Welt“ als kämpferisches Manifest lesen, als scharf gewetztes, eindringlich geschriebenes Aufklärungsinstrument im bis heute andauernden Kampf gegen den Rassismus in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Zu dieser Aufklärung gehört auch die Einsicht, dass „Schwarze ihre Befreiung“, etwa die von der Sklaverei im Süden, „nicht allein durch eigene Bemühungen erreicht haben“. Große historische Ereignisse seien stets der individuellen Kontrolle entzogen. Doch wenngleich die Geschichte „nicht vollständig in unserer Hand liegt“, schreibt Coates weiter, „sind wir zum Kampf aufgerufen, nicht weil er uns den Sieg bescheren wird, sondern ein ehrenvolles und gesundes Leben“. Über die Form des Kampfes sagt Coates nahezu nichts. Und mehr als einmal gewinnt man den Eindruck, er glaube tatsächlich keineswegs an einen Sieg gegen den Rassismus. Trotzdem oder gerade deshalb hat er seinen Sohn Samori genannt. Samori bedeutet Krieger.

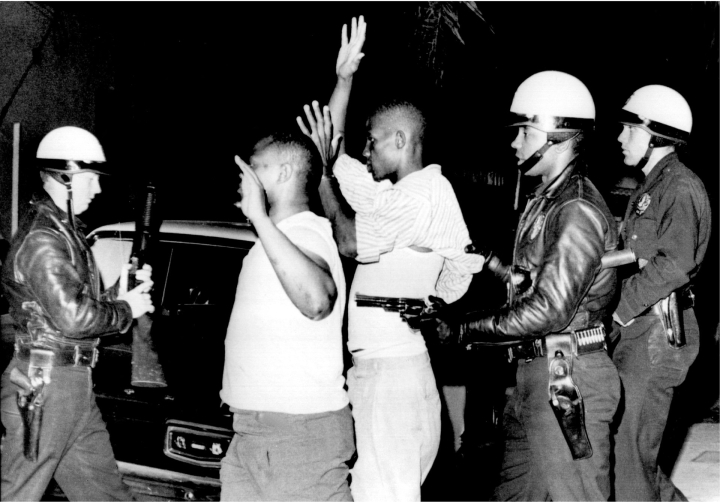

Polizeigewalt ist kein neues Thema. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1965 und entstand bei Unruhen in Los Angeles

Polizei

„Ich schreibe dir in deinem fünfzehnten Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwürgt wurde, weil er Zigaretten verkaufte, in dem du erlebt hast, dass Renisha McBride erschossen wurde, weil sie Hilfe holen wollte, und dass John Crawford erschossen wurde, weil er durch ein Kaufhaus schlenderte.“ Coates notiert diese Sätze im Jahr 2014. Die Reihe durch Polizisten getöteter Schwarzer hat sich seitdem weiter fortgesetzt. Samori soll sich unbedingt merken, „dass die Polizeireviere des Landes mit der Befugnis ausgestattet sind, deinen Körper zu zerstören“. Egal ob Überreaktion oder Missverständnis oder Folge einer „albernen Vorschrift“: Die Möglichkeit dieser Zerstörung sei real und allgegenwärtig. An Polizeireformen, Sensitivitätstraining und Körperkameras mag Coates nicht recht glauben, obgleich er ihre unmittelbare Nützlichkeit nicht in Frage stellt.

Die Polizei als Spiegel Amerikas - mit all seinen Wünschen und Ängsten

Das Grundproblem sei jedoch komplexer, tiefer gelagert: „In Wahrheit ist es so, dass die Polizei ein Spiegel Amerikas mit all seinen Wünschen und Ängsten ist.“ Das Strafrecht und sein extremer Missbrauch – die „wuchernde Gefängnislandschaft“, die „wahllose Festnahme von Schwarzen“ – seien nicht von einer repressiven Minderheit durchgedrückt worden, sondern das Produkt eines demokratischen Willens. Was man durchaus in Frage stellen kann: Steht denn die Polizei tatsächlich für den Durchschnitt der US-Bürger? Ist die boomende Gefängnisindustrie nicht eine Folge neoliberalen Regierens und Wirtschaftens?

Rassismus

Coates insistiert auf Körperlichkeit, Begriffe wie „race relations“, „racial justice“, „racial profiling“ oder „white privilege“ verschleierten lediglich, worum es in Wirklichkeit gehe: „dass Rassismus eine zutiefst körperliche Erfahrung ist, dass er das Hirn erschüttert, die Atemwege blockiert, Muskeln zerreißt, Organe entfernt, Knochen bricht, Zähne zerschlägt“. Äußerst brutal zugerichtete schwarze Körper waren die der ersten afrikanischen Sklaven, die 1619 mit Gewalt nach Virginia verschleppt, vergewaltigt, gefoltert, verkauft, weiterverkauft wurden. Heute tragen schwarze Körper Hoodies und Baggies. Aber was heißt das überhaupt: „schwarz“? Auch Coates kommt um die Farbe „Schwarz“ nicht herum, gleichwohl weiß er genau, dass diese dem Rassismus zugrunde liegende Kategorisierung grundfalsch ist: „Schwarzes Blut war auch nicht schwarz; nicht einmal schwarze Haut war schwarz.“ Klare Grenzen zwischen den sogenannten Rassen existieren ohnehin nur im Kopf. Ein großer Teil der Schwarzen, schreibt Coates, sei längst beige, nur ändere das überhaupt nichts am Rassismus.

Die deutsche Version des Buches teilt sich in einen Hauptteil, den titelgebenden Großessay, und einen kürzeren zweiten, der den Titel „Plädoyer für Reparationen“ trägt. Hierbei handelt es sich um einen heftig diskutierten Artikel aus der Zeitschrift „Atlantic Monthly“, in dem Coates sich leidenschaftlich für die Aufarbeitung der Sklaverei einsetzt.

Ta-Nehisi Coates: „Zwischen mir und der Welt“. Hanser Berlin, 2016, 240 Seiten, 19,90 Euro

Fotos: Gabriella Demczuk/The NewYorkTimes/Redux/laif ; Hulton Archive ;