Wie wird man Parlamentskorrespondentin?

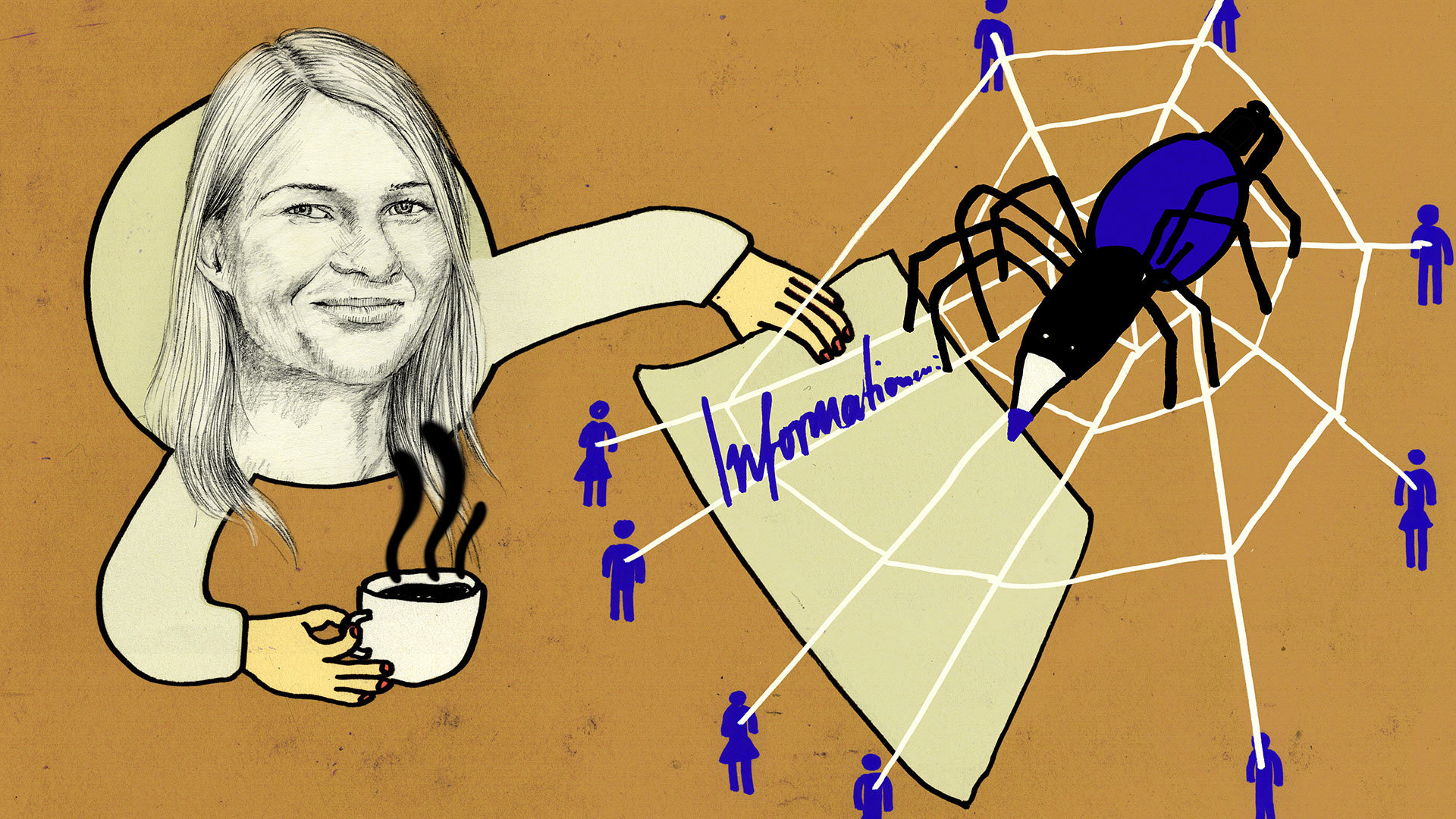

Und was macht man da den ganzen Tag? Kaffeetrinken und Netzwerken gehören dazu, sagt die Journalistin Annett Meiritz von Spiegel Online

Ich habe gerade eine Pause zwischen zwei „Hintergrund-Kaffee-Terminen“ mit Grünen-Politikern. In einer ruhigen Woche kann man so was gut machen. Da trifft man sich vertraulich und quatscht ein bisschen, fragt, was der- oder diejenige von bestimmten Dingen hält. Das klingt jetzt so, als ob Hauptstadtjournalisten den ganzen Tag nur Kaffee trinken im Regierungsviertel. Ganz so ist es mit Sicherheit nicht, aber es ist schon ein Teil vom Beruf. Ich mache das nicht jeden Tag, manchmal noch nicht einmal jede Woche.

Wie werde ich Journalist?

Im Journalismus gibt es nicht die eine, sondern beinahe unendlich viele Möglichkeiten, den Einstieg in den Beruf zu finden. Die einen raten von medienwissenschaftlichen Studiengängen ab und zu etwas, das einen inhaltlich interessiert: Politikwissenschaft ist ein Klassiker, Arabistik eher eine Ausnahme – und nicht zuletzt auch deshalb gerade sehr gefragt. Andere sehen besonders praxisbezogene Medien-Studiengänge als guten Einstieg. Praktika sind in jedem Fall eine gute Möglichkeit, bei einer Zeitung, beim Fernsehen, Radio oder bei einem Online-Medium Fuß zu fassen. Viele entscheiden sich nach dem Studium für ein Volontariat, die Ausbildung an einer Journalistenschule oder einen journalistischen Aufbaustudiengang.

Was verdienen Journalisten?

Gemäß Tarifvertrag verdienen Berufseinsteiger ohne sogenannte „Regelqualifikation“ als festangestellte Redakteure etwa 35.000 Euro jährlich. Mit Regelqualifikation ist es etwas mehr: etwa 38.000 Euro jährlich. Als Regelqualifikation gelten laut Verdi ein Volontariat, ein abgeschlossenes Journalistikstudium (oder ein vergleichbares Studium, darüber wird dann im Einzelfall entschieden) oder die Ausbildung an einer anerkannten Journalistenschule. Mit mehr Berufserfahrung steigt auch das Gehalt. Viele in der Branche arbeiten allerdings freiberuflich und kommen oft auf deutlich weniger Einkommen: Laut einer Befragung des Deutschen Journalisten-Verbands von 2014 verdienen freie Journalisten unter 30 im Schnitt 1.749 Euro monatlich, also aufs Jahr gerechnet knapp 21.000 Euro.

Ein ganz normaler Arbeitstag beginnt meistens schon abends, dann gucke ich in die Zeitung von morgen als Vorbereitung. Am Morgen blicke ich immer als Erstes auf Twitter, in der Tram lese ich ein E-Paper. Um neun Uhr haben wir Konferenz im Büro. Da schalten wir uns mit den Kollegen in Hamburg zusammen und besprechen die aktuelle Lage des Tages für das Politik-Ressort: Welche Themen sind heute wichtig? Steht ein Termin an? Ist irgendetwas passiert?

Im Online-Journalismus muss es zack-zack gehen: erst die Analyse, dann noch ein Kommentar

Wenn etwas Aktuelles anliegt, muss man ziemlich schnell reagieren. Ich bin bei uns unter anderem für die Grünen zuständig. Beispiel: Es gibt Streit um die Parteivorsitzenden. Da kann ich nicht drei Stunden warten, sondern wir brauchen schnell eine gute Analyse auf der Website. Das ist das Besondere an Online im Gegensatz zu einer Tageszeitung oder vielleicht sogar einer Wochenzeitung oder einem Magazin. Es gibt keine feste Deadline bei uns, der Anspruch ist aber, am frühen Nachmittag eine erste Einordnung zu liefern: Um wen geht es? Worum streiten die? Wie kam es dazu? Im Laufe des Nachmittags gibt es dann vielleicht noch einen Kommentar dazu, also ein meinungsbildendes Stück.

Wenn also irgendetwas ist, rufe ich nach der Konferenz ein paar Leute an. Meistens sind das zuerst Leute aus der zweiten Reihe, die sind total gut vernetzt. Das heißt in den Meldungen so schön, die Information stamme „aus Parteikreisen“. Die frage ich: Wie war denn das? Wer ist da gegen wen? Warum wollen die einen das, die anderen nicht? Ich schreibe ihnen einfach direkt eine SMS: Können Sie mich bitte in den nächsten ein bis zwei Stunden zurückrufen, es ist dringend. Das geht schneller als über die Pressesprecher. Zitate von Politikern aus der ersten Reihe schicke ich dann noch an die Pressestelle, wo sie überprüft und offiziell zur Veröffentlichung freigegeben werden. So was wäre ein Tag, an dem ich sehr schnell arbeiten muss, wenn es eine „Lage“ gibt – so nennen wir das, wenn etwas passiert.

Es gibt auch ruhigere Tage, an denen man Dinge vorbereiten kann. Die Bundestagswahl zum Beispiel. Heute hatte ich ein bisschen Zeit, da habe ich schon mal die Wahllisten durchgesehen: Wer ist da jetzt drauf? Wen stellen die Parteien auf?

Konstantes Feedback: Klickzahlen können befriedigend sein, aber auch frustrierend

Im Online-Journalismus kriegt man gut mit, wie viele Leute deinen Text lesen. Wir können das direkt sehen. Ich mag das Gefühl, wenn etwas gut geklickt wird und ich weiß, ich habe jetzt meinen Teil zu dieser Debatte beigetragen. Oder wenn ich vielleicht sogar die Erste war, die etwas geschrieben hat, das eine Debatte lostritt. Umgekehrt kann es frustrierend sein, wenn ich lange an einer Geschichte saß, die niemanden interessiert.

Ich bin schon seit neun Jahren bei Spiegel Online (SPON), im Parlamentsbüro seit vier. Es war nie beabsichtigt, dass ich in den Politikjournalismus gehe. Ich habe Geschichte und Medienwissenschaften studiert und wollte immer Kulturjournalismus machen – Konzert- und Filmkritiken schreiben. Das habe ich sogar im Master studiert, aber abgebrochen. Ich habe gemerkt, dass es nicht zu mir passt. Ich fand alles furchtbar fern. Man schreibt da nur für seinen eigenen Dunstkreis.

„Ich war nie einer von diesen Nerds, die schon alles über das Wahlsystem wissen und eine eigene Partei gegründet haben“

Also bin ich auf die Berliner Journalistenschule gegangen. Da konnte man richtig schreiben üben. Zu SPON bin ich über ein Pflichtpraktikum gekommen, das im Rahmen der Journalistenschule vorgesehen war. Das war auch im Berliner Büro. Mein damaliger Chef hat mich direkt am ersten Tag zu einer Reportage über Scientology geschickt. Das war toll, weil ich endlich das Gefühl hatte, ich kann hier einfach schreiben. Später ging ich zu Landesparteitagen und solchen Veranstaltungen und lernte da im Grunde, wie Politik funktioniert. Vorher war ich grundinteressiert, habe Polit-Talks geguckt und so. Aber ich war nie einer von diesen Nerds, die schon alles über das Wahlsystem wissen und eine eigene Partei gegründet haben.

Was ich eigentlich am besten fand: Man ist dicht dran an etwas, das gerade real passiert. Ich habe meinen Zugang zur Politik über die Parteien gefunden, und das finde ich total logisch, denn dort wird ja wirklich was gemacht. Nach dem Praktikum habe ich zwei Jahre im Hamburger Spiegel-Online-Büro als Politikredakteurin Nachtschichten gemacht, bis die Stelle in Berlin ausgeschrieben wurde. Und da hab ich mich eben beworben.

Netzwerken ist im Haupstadtjournalismus ein Muss

Der Job ist gut für Leute geeignet, die sich nicht sofort von Schwierigkeiten abschrecken lassen. Hier geht vieles sehr schnell, und es gibt viele Netzwerke, die am Anfang sehr undurchsichtig wirken. Sobald man einmal loslegt, kommt man aber sehr schnell rein, versprochen. Wer Hauptstadtjournalismus machen will, muss willens sein, Netzwerke zu bilden und auf Leute zuzugehen. Das ist ein alter Rat, aber das ist hier einfach die Basis.

Ich glaube, es ist wichtig, Politik nicht zu überhöhen als etwas sehr Schwieriges, Mächtiges und immer zu staunen: „Wow, die Kanzlerin.“ Man sollte die Politik genau von diesem Podest herunterholen und versuchen zu verstehen, warum die Leute so handeln, wie sie es tun.