How care you?

Zu Hause putzen, kochen und pflegen viele aus Liebe, ohne entsprechende Bezahlung. Dabei ist die sogenannte Care-Arbeit Milliarden wert

Preisfrage:

Wann geht der Arbeitstag los?

a) Wenn dein Wecker klingelt.

b) Wenn du in der Schule oder auf der Arbeit ankommst.

Antwort:

Beides richtig. Für manche beginnt er am Arbeitsplatz, für viele andere zu Hause: Brote schmieren, Kinder oder jüngere Geschwister anziehen, das Geschirr von gestern wegräumen. Dieses Kümmern geht für viele den ganzen Tag weiter. Wer denkt, es sei selbstverständlich, weil es aus Liebe passiert, vergisst, wie viel Mühe und Zeit das Kümmern verlangt. Kurz: dass es Arbeit ist – die nur nicht bezahlt wird.

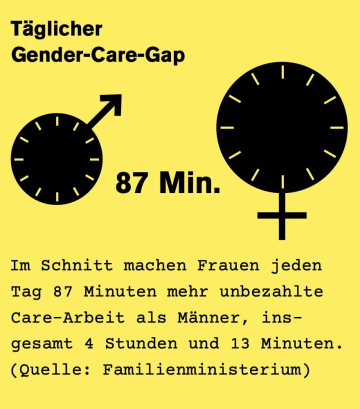

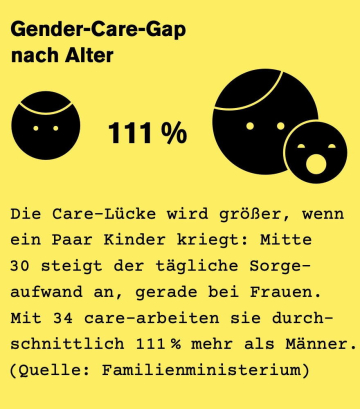

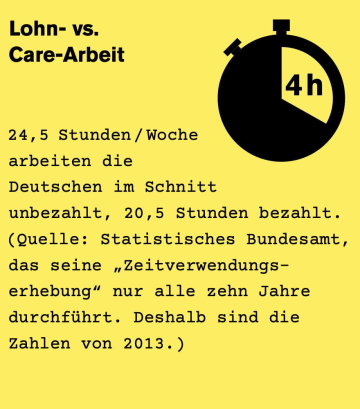

Care-Arbeit, die auch Sorgearbeit oder reproduktive Arbeit genannt wird, machen vor allem Frauen, auch in Deutschland. Würde man ihre Care-Arbeit bezahlen, kämen laut Statistischem Bundesamt jährlich mindestens 500 Milliarden Euro zusammen. Bis zu 830 Milliarden sogar, sagen Ökonominnen, wenn man nicht mit dem Mindestlohn rechnet, sondern je nach Tätigkeit dem Gehalt einer Erzieherin oder Pflegerin. Das wäre fast so viel wie Bund, Länder und Gemeinden zusammen im Jahr ausgeben. Und der „Mental Load“, also die mentale Belastung durch die Organisation des Haushalts und Alltags (Arzttermine machen, Geburtstagsgeschenke besorgen, zum Fußballtraining anmelden), ist dabei noch gar nicht eingerechnet.

Der Begriff Care-Arbeit ist relativ neu. Dabei forderten Feministinnen wie Silvia Federici, Selma James oder Mariarosa Dalla Costa schon in den 1970er-Jahren einen „Lohn für Hausarbeit“. Ihr Punkt: Nur weil sich Frauen um Haushalt und Kinder kümmern, haben Männer Zeit für die Erwerbsarbeit. Die Frauen wollten ihren Anteil an dem, was der Kapitalismus durch sie erst erwirtschaften kann.

Die Idee eines Care-Lohns war damals umstritten – und sie ist es bis heute, auch unter Feministinnen. Haus- und Erziehungsarbeit gehöre gesellschaftlich und partnerschaftlich gerecht aufgeteilt, sagen manche. Frauen würden nicht weniger unterdrückt, nur weil sie für ihre „Zuständigkeit“ für die Hausarbeit bezahlt werden. Ökonomen fürchten, ein Care-Lohn könne inflationär wirken: Mit ihm würden sich die Haushaltseinkommen plötzlich erhöhen, aber nicht die Menge der produzierten Waren. Es wäre also auf einen Schlag viel mehr Geld im Umlauf als Waren – womit das Geld an Wert verlieren könnte.

Unklar ist auch, wie der Lohn finanziert werden soll. Der Staat könnte ihn zahlen. Wenn er anderswo Ausgaben kürzt oder Unternehmen höher besteuert. Oder eine „feministische Lohnsteuer“ einführt, mit der (immer noch mehrheitlich männliche) Großverdiener Geld abgeben, das (viele weibliche) Geringverdienende bekommen. Alles möglich, aber politisch umstritten. Zumal verlässliche Modelle fehlen, die Care-Arbeit volkswirtschaftlich sichtbar machen. In wichtige Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt ist die Wertschöpfung durch Care-Arbeit nicht eingerechnet.

Bei Care-Arbeit geht es aber nicht nur um die Kluft zwischen Frau und Mann, sondern auch zwischen Arm und Reich: Wer es sich leisten kann, gibt sie an Babysitter, Putzkräfte oder Pizzaboten ab. Sorgearbeit wird „defamiliarisiert“, also zu einer Dienstleistung, die oft schlecht bezahlt, in „Schwarzarbeit“ und von Arbeitsmigrantinnen erledigt wird.

Die Soziologin Arlie Hochschild sieht sogar eine „Global Care Chain“: Frauen aus ärmeren Ländern ziehen in Industriestaaten, um im Care-Sektor zu arbeiten, und hinterlassen dabei Lücken in ihren eigenen Familien, die oft von ihren Müttern oder ältesten Töchtern geschlossen werden. Ein Globalisierungseffekt, der die Sorgearbeit, die in jeder Gesellschaft anfällt, nicht fairer verteilt, sondern länderübergreifend unter Frauen weitergibt – von wohlhabenden an ärmere. Und ein Effekt, der auch den Wert des Kümmerns selbst auszuhöhlen droht: In Gemeinschaften sind Individuen auf andere angewiesen. Ihre Freiheit hängt davon ab, dass andere sich kümmern. Egal, ob sie dafür Geld bekommen oder Liebe oder – am besten – beides.

Titelbild: Pietro Bucciarelli / Connected Archives

Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 89 „Liebe“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.

Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.